Es mag nicht jedem und jeder Leser*in gefallen, dass ein „alter, weißer Mann“ das Wort zum Thema Identitätspolitik ergreift. Ich tu es dennoch, in der Hoffnung letztlich der guten Sache zu dienen. Es brodelt schon länger unter der Oberfläche, wenn es um Identitätspolitik, also um Fragen von Ungleichbehandlung, Diskriminierung oder gar Rassismus geht.

Ungerechtigkeiten dieser Art zu bekämpfen, ist ohne Zweifel ein ehrenwertes Ziel, das unsere liberale Verfassung gebietet und das es gewiss auch im Alltag zu verfolgen gilt. Doch im aktuellen Diskurs, der von übereifrigen Aktivisten angeführt wird, steht nicht mehr – wie noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts – die Frage im Raum, ob man die Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe, homosexueller Neigung oder allgemein Frauen für gerechtfertigt oder sogar geboten hält. Neuerdings geht es vielmehr darum, unterschwellige Diskriminierung, verdeckten Rassismus, Ethnozentrik und Homophobie aufzudecken. Das hört sich im ersten Moment so an, als wenn es unbedingt unterstützt werden müsste. Doch die Dringlichkeit und Radikalität, mit der hier vorgegangen wird, ist zunehmend beängstigend. Der neue Kampf um die Beseitigung von Diskriminierung eröffnet nämlich auch Raum für perfide Methoden der Diffamierung und wird damit selbst zum Motor von Diskriminierung und Ungerechtigkeit. Das geschieht nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Und man tut gut daran, die Nachtigall trapsen zu hören.

Es gibt mittlerweile äußerst bedenkliche Fälle der pseudomoralischen Säuberungsbewegung. Der international bekannteste ist wohl der des Wissenschaftsjournalisten der New York Times, Donald McNeil (weiß, 67), der allen Berichten zufolge ohne irgendwelche schlechten Absichten vor einer Schülergruppe ein einziges Mal das böse N-Wort benutzt hat und deshalb nach vielen verdienstvollen Jahren die renommierte Zeitung verlassen musste. Selbst der bislang unverdächtige Chefredakteur Giovanni di Lorenzo ergriff jüngst in einem bemerkenswerten Leitartikel seiner Wochenzeitung Die Zeit Partei für ihn. Der Druck, der durch ein solches verbales Vergehen – sofern man in diesem Fall überhaupt davon reden kann – erzeugt wird, erinnert an hysterische Blasphemievorwürfe aus düsteren Zeiten der Geschichte. Immerhin haben sie McNeil nicht gleich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Obgleich ich als Berater öffentlicher Kommunikation keinesfalls leugnen will, dass man auf seine Wortwahl im öffentlichen Raum sehr genau achten sollte, und zwar nicht nur, um sich unangreifbar zu machen, sondern auch, um niemanden zu verletzten, so kann ich es nicht akzeptieren, dass ein einziges Wort, welches aus dem Zusammenhang gerissen wird, eine solche Verurteilung rechtfertigt. Hätte das Wort – machen wir es eindeutig – eine junge schwarzhäutige Frau benutzt, wären solche Konsequenzen undenkbar, weil man ihr zurecht von vornherein keine schlechten Absichten unterstellt hätte. Das hat etwas mit Vorurteilen, ja sogar mit Vorverurteilung zu tun. Sie schwebt über allen, die nicht zu irgendeiner, wenigstens einer, diskriminierten Gruppe gehören, ein Generalverdacht: Solange man sich nicht vorauseilend verbal klar und überdeutlich zum Gegenteil bekennt, sind Weiße Rassisten, Männer Chauvinisten, Heterosexuelle Homophobe, Deutsche Nazis und Palästinenser Antisemiten. In einer solchen verminten Atmosphäre ist die Gefahr, dass die Falschen in die Luft gesprengt werden, relativ hoch.

Tabuisierung, Diffamierung und Ausschluss zeichnen ein Muster, das nicht zu einer liberalen Gesellschaft passt. Die Ziele und Motive der Identitätspolitik möchte ich nicht in Frage stellen, sofern es ihr tatsächlich um die Beseitigung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit geht. Ihre Methode, all jene aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen, die allein wegen ihrer rein äußerlichen und unveränderbaren Identität zur potentiellen Tätergruppe gezählt werden, halte ich jedoch für respektlos und gefährlich. Sie produzieren genau das, was man angeblich beseitigen will. So sind Diskussionsbeiträge von insbesondere mehrfach Generalverdächtigten bestenfalls nur dann geduldet, wenn sie gänzlich und unmissverständlich die vorgefertigte und vollständig unelastische Ansicht der Identitätsaktivisten vertreten. Und das beginnt schon bei Sprachvorschriften jenseits des N-Wortes, an deren Einhaltung man bei Ausschlussandrohung gebunden ist – in Redaktionen, politischen Veranstaltungen, Vorträgen und bei Publikationen jeder Art. Der Identitätspolitik zu widersprechen oder sie mit guten Argumenten auch nur ein stückweit zu relativieren, ist im öffentlichen Raum regelrecht tabu. Wer es dennoch wagt, muss mit Konsequenzen rechnen.

Zur Identifizierung der latent verdächtigen Diskriminierer*innen reichen den selbsternannten Rittern der Gerechtigkeit die demografischen Daten Geschlecht, Alter und Hautfarbe aus. Ein prominentes Opfer dieser oberflächlichen Täterbeschreibung, durch dessen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) die Diskussion einen vorläufigen Höhepunkt erfahren hat, ist der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Sein Profil passt zum demografischen Steckbrief der Identitäts-Aktivist*innen. Er sieht sich unerwartet – und wie ich meine – unverdient übelsten Anfeindungen ausgesetzt, selbst und gerade aus den Reihen der SPD, dessen stellvertretender Vorsitzende er 15 Jahre lang war. Thierse erregte sich kürzlich in einem auf seinen Artikel folgenden DLF-Interview darüber, dass er nach Ansicht seiner neuen Kritiker als „alter, weißer Mann“ sein Diskussionsrecht verloren hätte. Der Mann konnte einem in seiner Verteidigungshaltung schon leidtun. Die neuen Inquisitoren klagten ausgerechnet Deutschlands feingeistigsten Spitzenpolitiker an, der für Mäßigung der Singularitäten zugunsten des gesellschaftlichen Zusammenhalts warb. Dabei machte man sich nicht einmal die Mühe, Gegenargumente zu formulieren. Es reichte aus, ihm vorzuhalten, dass seine demografischen Eigenschaften zu jener Bevölkerungsgruppe zählen, die über Jahrhunderte People of Color, Homosexuelle, Frauen und andere Gruppen diskriminiert haben: Alte, weiße Männer.

Ausgerechnet Wolfgang Thierse aufgrund seines Alters, Hautfarbe und Geschlechts als Angehörigen einer ewig gestrigen Welt, in der Diskriminierungen und unterschwelliger Rassismus normal waren, zu diffamieren, ist ungerecht und selbst hochgradig diskriminierend. Welch ein Irrsinn! Der Angriff trifft einen Mann, der nicht nur vorbildlich eines der höchsten Ämter unserer freiheitlichen Demokratie bekleidete, sondern stets in der Rolle eines Humanisten, Bürgerrechtlers und ausgleichenden Politikers auftrat. Thierse ist weder homophob, noch hat er mit Sklaven gehandelt, Juden beleidigt, Flüchtlinge abgewiesen oder Frauen sexuell belästigt. Sein einziges Vergehen: der Aufruf, in Anbetracht zunehmender gesellschaftlicher Fragmentierung die Gemeinsamkeiten in einer Gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren sowie einen Diskurs zuzulassen, dessen Inhalt und Sprache nicht allein von Minderheiten diktiert wird. Und das, so seine nachvollziehbare Schlussfolgerung, kann eben nur heißen, die Bedeutung von Minderheitsinteressen nicht zu übersteigern. Seine Argumente sind gut durchdacht, vorsichtig formuliert und eindeutig auf gesellschaftlichen Frieden ausgerichtet. Wer seinen Artikel in der Schärfe und dem Ausmaß kritisiert, wie dies zum Teil geschehen ist, kann entweder nicht lesen, nicht denken oder hat schlechte Absichten.

Richtig, Wolfgang Thierse ist ein alter, weißer Mann. Aber alte, weiße oder schwarze Männer haben nicht nur häufig bedauernswerte gesundheitliche Leiden, sondern besitzen gelegentlich – wie übrigens auch alte Frauen – Eigenschaften, mit denen junge Menschen meist nicht konkurrieren können, nämlich Lebensweisheit. Was daher zählen sollte ist nicht, ob er ein alter „weißer“ Mann, sondern ob er ein alter „weiser“ Mann ist – eine ehrenwerte Institution der Menschheitsgeschichte, auch wenn zu hoffen ist, dass sie in Zukunft ihre Erweiterung auf das weibliche Geschlecht erfährt.

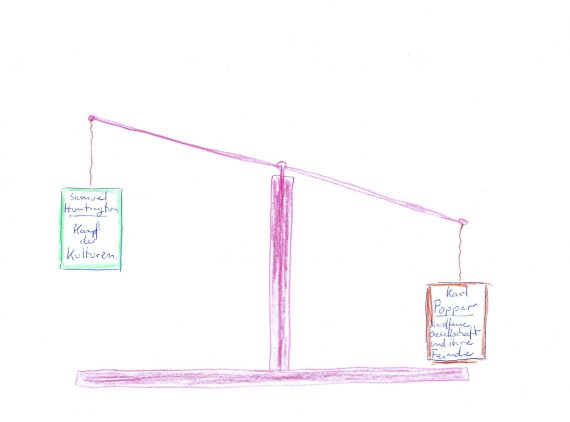

Fazit: Der Protest im Dienst von Gleichberechtigung, Respekt und Toleranz sollte sich auf Menschen konzentrieren, die sich der Erkenntnis verschließen, dass es keine menschlichen Rassen gibt sowie Frauen zwar anders, aber nicht dümmer oder schlechter sind, Homosexualität keine Geisteskrankheit ist, Transsexuelle und Nichtbinäre keine Monster, Flüchtlinge keine Schmarotzer oder Christen und Buddhisten nicht besser sind als Juden und Moslems und umgekehrt. Man kann die Liste noch beliebig erweitern. Wer sich stattdessen auf Galionsfiguren liberaler Gesellschaften stürzt und Gendergrammatik als zentrale Lösungsstrategie verfolgt, macht es sich nicht nur zu einfach, sondern schafft neue Fronten mit neuen Feinden – ein Dienst an allen wirklichen Feinden der offenen, toleranten Gesellschaft.