Die Schatztruhe des Staates ist durch die Pandemie weit geöffnet worden. Seither finden immer mehr Interessenvertreter Gründe hineinzugreifen. Neuerdings bezieht man sich dabei gerne auf den Sonderetat für Verteidigung von 100 Milliarden Euro. Die kurze Argumentation lautet dann etwa so: „Es hieß, es sei kein Geld mehr vorhanden. Und plötzlich zaubert man für das Militär riesige Beträge aus dem Hut.“ Gefolgt wird dieser Vorwurf dann meist von der paradoxen Vorstellung, dass wenn Geld für die eine Sache vorhanden ist, man automatisch auch Geld für andere Sachen haben müsse. Das ist natürlich blanker Unsinn.

Das Gegenteil ist der Fall. Man muss kein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben, um zu wissen, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Und das gilt natürlich genauso für Kredite. Um diese Erkenntnis zu erlangen, reicht ein einziger Besuch im Supermarkt. Aber vielleicht fehlt manchem Politiker im Berliner Polit-Biotop diese einfache Erfahrung.

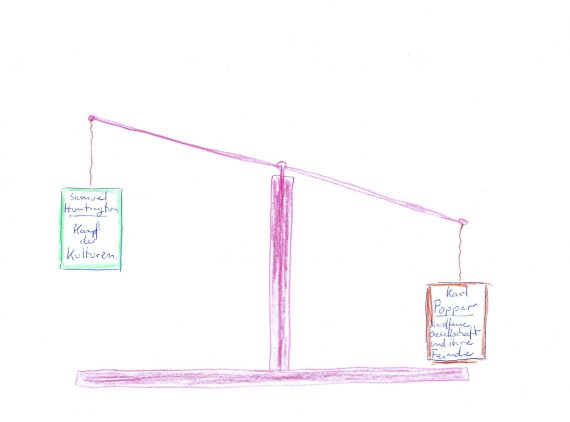

Worum es in haushaltspolitischen Debatten realistischer Weise nur gehen kann, ist zum einen die Festlegung von Prioritäten und zum anderen die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Mittel und Methoden, mit denen man zur Diskussion stehende Ziele erreichen könnte: Was ist wichtig, was nachrangig, was lässt sich wie und mit wieviel Finanzmitteln verwirklichen, was lässt sich mit nur unverhältnismäßig hohem Einsatz erreichen. Bei dieser Abwägung mischen natürlich auch Interessengruppen mit, sogar solche, die mit viel Geld nur für eine kleine Klientel sprechen. Doch im Großen und Ganzen wird das Ergebnis weniger von gut organisierten Sonderinteressengruppen, sondern hauptsächlich von gewählten Volksvertretern bestimmt. Kritik am Lobbyismus ist zwar gerechtfertigt. Ich denke jedoch, dass wir hierzulande im Allgemeinen wenig Grund haben, zumindest den guten Absichten der meisten Politiker zu misstrauen. Das gilt insbesondere für die derzeit gesamtgesellschaftlichen Krisen der Pandemie und des Ukrainekriegs.

Der aggressive Angriff Russlands hat die Prioritätenliste schlagartig verändert und rückt eine Jahrzehnte vernachlässigte Bundeswehr ins Scheinwerferlicht. Putins Verhalten, das an die alte Analyse in Thomas Hobbes´ Leviathan erinnert, sollte uns wieder auf den Boden der Realität zurückbringen. Wir haben jetzt gelernt, dass auch eine friedliche, demokratische und liberale Gesellschaftsordnung wehrhaft sein muss. Der Wunsch des Volkes nach Frieden und Freiheit reicht allein nicht aus. Innerhalb der Europäischen Union mögen wir Hobbes´ anarchistisches Szenario überwunden haben. Zwischen autonomen Staatsgebieten ist das aber nicht unbedingt der Fall – nicht zuletzt zwischen der liberalen westlichen Welt und aggressiven despotischen Ländern wie Russland. Es dürfte wohl kein Geheimnis mehr sein, dass wir uns diesbezüglich lange Zeit unter dem Deckmäntelchen des Pazifismus auf den Schutz US-amerikanischer Streitkräfte verlassen haben. Selbstverständlich wollen wir keinen Krieg. Soviel ist klar. Doch der Überfall auf die Ukraine zeigt auf unmissverständliche Art und Weise, dass ein Despot wie Putin vor einem Krieg eben nicht zurückschreckt, sobald er sich hiervon mehr Macht und Sicherheit für sein diktatorisches Regime versprechen kann.

Unterdessen wachsen in Deutschland die Begehrlichkeiten, sich vom Staat hierdurch vor jeglichem Wohlstandsverlust schützen zu lassen, selbst dann, wenn die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaft auf dem Spiel stehen. Von Opferbereitschaft im Namen unserer wichtigsten Werte ist da wenig zu spüren. Während in der Ukraine die Menschen dafür ihr Leben aufs Spiel setzen, ärgern wir uns kollektiv über zu hohen Preise für Benzin und Diesel. Anstatt Einschränkungen beim Autofahren und Heizen als bescheidenes Opfer für die Verteidigung unserer Werte zu sehen, holt der Finanzminister bereits die große Gießkanne hervor, um jeglichen Wohlstandsverlust vorauseilend zu vermeiden, ungeachtet der sozialen Lage jedes Einzelnen. Nach dem Motto: Wenn man allen etwas gibt, wird sich niemand beschweren. Natürlich müssen wir unserem wertvollen Sozialstaatsprinzip folgend diejenigen Bürgerinnen und Bürger solidarisch unterstützen, die durch die enormen Preissteigerungen ihre Lebensgrundlage verlieren. Doch gerade in einer Zeit, in der wir ohnehin angehalten sind, aus umweltpolitischen Gründen Energie zu sparen, auch diejenigen staatlich zu bedienen, die mit überdimensionierten Autos und großen überheizten Häusern ein kleinwenig ihren Luxus beeinträchtigt sehen, macht keinen Sinn.

Der Vorschlag des Finanzministers Lindner, an der Tankstelle jedem Verbraucher einen Rabatt zu gewähren, widerspricht zudem nicht nur den sozialstaatlichen und umweltpolitischen Zielen, sondern auch finanzwissenschaftlicher Klugheit. Lindners Ministerium ist außerordentlich gut bestückt mit hochkarätigen finanzwissenschaftlichen Experten. Sie wissen – davon geh ich als Volkswirt sicher aus -, dass ein solcher Tankstellenrabatt dem marktwirtschaftlichen Mechanismus entgegenwirkt, Preise nicht mehr die Knappheitsverhältnisse widerspiegelt, die hohe Nachfrage nach Energie stützt, Mitnahmeeffekte erzeugt und am Ende den Mineralölfirmen die Kassen füllt. Nach diesem Subventionierungsprinzip müssten wir als nächstes auch einen Supermarktrabatt einführen, damit die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln alle Bürger vor Mehrausgaben schützt – gleichgültig ob damit auch die ansonsten so beklagten Lebensmittelverschwendungen gestützt werden. Die Enteignungsfantasien von Wohnungsgesellschaften sowie die Subventionierung teurer Elektroautos sind ebenfalls ungeeignete Mittel zur Erreichung der angestrebten Ziele und belasten unnötig den Staatshaushalt, der mit dem eingesetzten Geld weit Sinnvolleres tun könnte.

Es zeigen sich bereits bei dieser kurzen Betrachtung einige elementare Widersprüche. Wir haben aus mehreren Perspektiven heraus gute Gründe, unseren Konsum und Energieverbrauch bei Mobilität und beim Wohnen so weit wie möglich einzuschränken oder effizienter zu gestalten. Nur diejenigen, die schon jetzt am Limit des Möglichen leben, haben Anspruch auf Kompensation. Ein Sozialhilfeempfänger, dessen Bedarf noch vor kurzem mit dem spitzen Bleistift klein gerechnet wurde, gehört gewiss dazu. Ebenso diejenigen, die durch die aktuellen Preissteigerungen über die Armutsgrenze gerutscht sind oder sich nicht mehr die Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz leisten können. Ebenso Kleinunternehmer, die auf ihre Mobilität nicht verzichten können. Doch jeder Cent an Unterstützung, der in belastbare Haushalte und Unternehmen fließt, ist gerade jetzt eine Verschwendung von Steuergeldern und verhindert überdies die zeitgemäß gebotene umweltpolitische Anpassung, worauf die Bevölkerung doch eigentlich großen Wert legt.